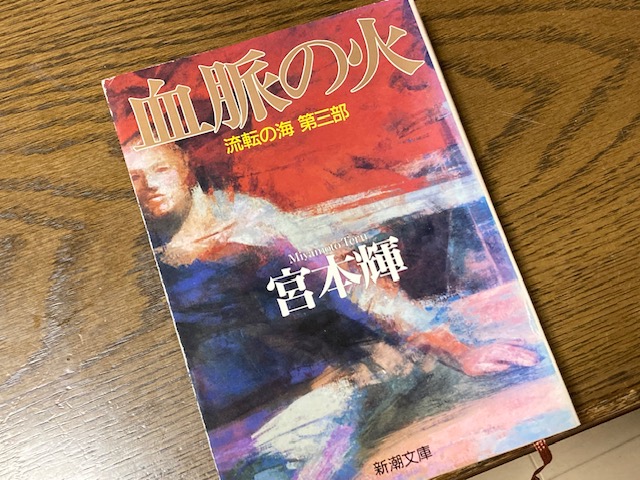

宮本輝「流転の海」第三部『血脈の火』より引用

房江「仕事をせな、生きていかれへん。ここは大阪や。そんな頼りないことを言うんやったら、私はうちの人に、タネちゃんをかぼうてあげたりせえへんで」

タネ「ほんまに一睡もしちょらんのに…」

房江「1日くらい寝んでも、人間は死なへん」

これは主人公の事業家“松坂熊吾”の嫁の房江と“熊吾”の妹タネとの会話です。

“熊吾”が、50歳で初めてできた大切な息子のために、順調だった事業をたたんで、空気の良い生まれ故郷の愛媛県南宇和に戻ります。

しかし、やっぱり田舎に引っ込んでいられない“熊吾”は55歳で大阪に戻ってきます。昭和30年頃の話しです。

その後、“熊吾”が母親とともに故郷におれ!というのに、妹タネは勝手に兄を頼って大阪に出てきてしまいます。その時の会話です。

当時、船しかなかったので、妹タネが言う「一睡もしちょらんのに」というのは本当でしょう。

それでも、すぐに嫁の房江は忙しい家業をすぐその日から手伝わそうとしているのです。暖かい関係の中に当たり前の厳しさがでているところです。

このやりとりは、小説の中では大事な場面ではないのですが、「大変懐かしく」感じました。

いわちゃんは昭和33年生まれですから、生まれた時は戦後13年経っています。

その時、日本の悲惨な戦後という感じは全くありません。「戦後復興」という時代も過ぎていて、日本がどんどん世界に出て行くような強さがあったと思います。

子供心には、それで当たり前と思っているのでなんにも感じなかったですが。

さて、なぜ小説の中のやりとりが懐かしいかというと、実家は自動車修理の自営業で、父親は朝早くから夜遅くまで働き、母親もともに働きながら、三度三度の食事を用意する。そんな家庭でした。

そんな中「働かざる者、食うべからず」みたいな文句は、小学生くらいから耳にしていたでしょう。

親も若い時は元気なので、子供にも強気なんでしょうか。「1日くらい寝んでも、人間は死なへん」みたいな雰囲気もありましたね。

だから、高校へ行くか働くか、大学へ行くか働くか。進学しなければ働く、当然の選択です。

そこは今でも大きく変わらないでしょうが、親の働く姿とともに言われたり、その雰囲気に中で育つとそれが、本当に当たり前で、脳に染み付いているのです。

年々、引きこもりの若者が増えていると言います。

やってみたら結構できるのに、精神的な理由などで二の足を踏み続けて、長く引きこもってしまっている人がいます。若者が中年になってしまうこともあるようです。

発達障害と診断されることも増えているようで、確かに難しい問題です。

特にサラリーマン家庭など、子供に働いている姿を見せられない家庭は、親への感謝の気持ちどころか、お金のありがたみを伝えることができない。

だからこそ、まだ小学生高学年くらいから、「お金のありがたみ」を伝える。恩着せがましくても伝える。聞いてなくても繰り返し伝える。

例えば、

「お父さんの手取りの月給はこれくらい。毎月、食費や光熱費だけじゃなくて、住宅ローンと生命保険をあわせるとこれくらいは必要なのよ。おこづかいとたまの外食に年数回の旅行に行って、貯金はこれくらいしているけど、あんたたちを大学には行かせてあげるには十分じゃないから、お父さん頑張っているし、お母さんも6万円くらいだけどパートにいっているのよ」

と、事実だけを淡々と伝える。

よほどのお金持ちなら、必要はないのかもしれませんが。

小説の時代背景は、今の日本より貧しかったです。

でも、今の日本はだんだん貧しくなって、昔に近づいてきているかもしれませんね。

子供達にも、“家の事情”をできるだけ具体的に伝えていく方が良いのではないでしょうか?

幼い頃、すでに布団の中に入っている冬の寒い夜に、父親がひとり車の下に潜り込んでハンマーで車体を叩く金属音が、今でも聞こえてきます。

コメント